Что такое идиллия

Идиллия: жанр, возникший в античности

Античность предоставила человечеству множество литературных жанров, включая идиллию. Впервые идиллия была простым стихотворением, описывающим сельскую жизнь. Со временем этот жанр приобрел свои особенности и стал популярным в Европе, хотя в XIX веке его популярность начала угасать.

Истоки идиллии

Идиллия как жанр не имел определенного названия до появления сборника произведений Феокрита, названного "Идиллии". Этот сборник стихотворений, написанных в III веке до н.э., основан на пастушеской тематике и описывает встречу и состязание двух пастухов, соревнующихся за внимание прекрасной пастушки. Эти стихи не были восприняты как "высокая" поэзия, но они имели свою неповторимость.

Эволюция идиллии

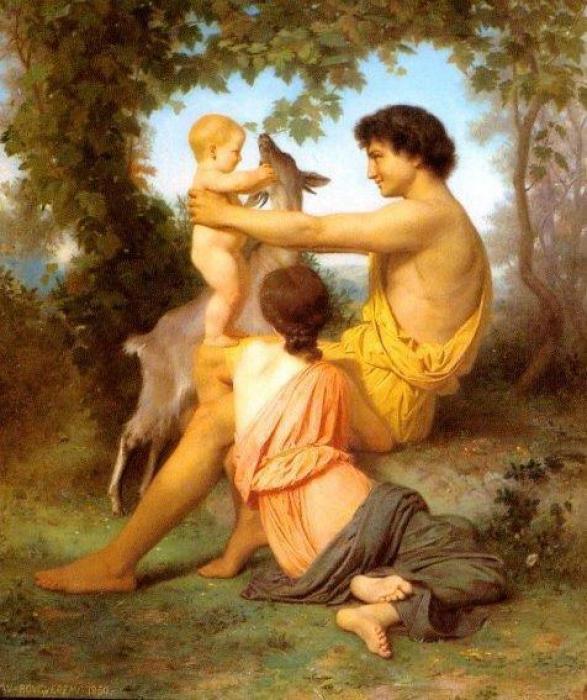

В период Возрождения, классицизма и рококо, идиллия стала одним из любимых сюжетов в искусстве. Художники и поэты изображали влюбленные, которые под масками пастушков выражали свои чувства на природе. Однако, к XIX веку, с развитием реализма и упадком европейских дворов, жанр идиллии в литературе начал уходить на задний план.

Утрата популярности идиллии

В XIX веке жанр идиллии практически исчез из литературы, однако идиллическими картинами стали называть обычные описания сельской жизни. Это связано с изменением вкусов читателей и с упадком дворцовых кругов, где идиллия была популярна.

Идиллия - это жанр, который возник в античности и описывает сельскую жизнь. Хотя он потерял свою популярность в XIX веке, его элементы все еще используются в искусстве и литературе. Этот жанр представляет нам красивые картинки природы и простоту сельской жизни, которые до сих пор могут вдохновлять и радовать нас.